Freie Katalogdaten und Erschließungsmittel

12. März 2008 um 23:57 1 KommentarDie Open Knowledge Foundation setzt sich für freie Daten ein, also Daten die wie Freie Inhalte oder Freie Software ohne Beschränkung weiterverarbeitet, verändert und weiterverbreitet werden dürfen. Letzten Herbst hat sie dazu einen Guide to Open Data Licensing erstellt. Damals wurde der Entwurf einer Lizenz für Freie Daten von Talis und Creative Commons diskutiert – die Hintergründe gibt es unter Anderem bei Talis beschrieben und eine kurze Zusammenfassung bei Peter Suber.

Auf dem jährlichen Treffen der Open Knowledge Foundation am Samstag (15.3.2008) in London soll nun soweit ich es verstanden habe, im Rahmen von Open Data Commons die „Open Data Commons Public Domain Dedication and Licence“ (PDDL) verabschiedet werden. Ein Beispiel für Daten, die mit dieser Lizenz explizit als Public Domain oder Freie Daten gekennzeichnet werden sollten sind bibliografische Katalogdaten.

Letzte Woche gab es im OKF-Blog einen Artikel über Freie Katalogdaten – bisher sieht es trotz öffentlicher Förderung von Bibliotheken schlecht aus – nirgendwo kann explizit der gesamte Katalog heruntergeladen werden. Vielleicht hilft ja das Informationsfreiheitsgesetz – eine öffentliche Einrichtung, die Bücher verwaltet, sollte wenigstens einen vollständigen Bestandskatalog zur Verfügung stellen. Wirklich freie Bibliothekskataloge gibt es also bislang leider nicht.

Neben bibliografischen Daten nehmen die Erschließungsmittel eine zunehmende Rolle ein. Hier entstehen zur Zeit offene Alternativen und Bibliotheken sollten sich fragen, welche Rolle ihre Normdaten, Klassifikationen und Schlagwortsysteme in Zukunft noch haben werden, wenn sie nur eingeschränkt nutzbar sind. Ein Beispiel für ein nicht nutzbares Erschließungssystem nennt Anthony Williams der von Peter kommentiert wird: Die American Chemical Society (ACS) verbietet es, die CAS-Nummern weiterzuverbreiten, mit denen Chemische Verbindungen identifiziert werden. Wenn die ACS mit ihrer Meinung Recht hat, können in Wikipedia-Artikeln über Chemikalien keine CAS-Nummern aufgenommen werden – obwohl sich darüber viele weitere Informationen finden ließen, schließlich sind CAS-Nummern sowas wie „Telefonnummern der Chemischen Welt„.

Tja, anscheinend ist an verschiedenen Stellen noch einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten.

Literaturangaben per Drag & Drop in Wikipedia-Artikel

6. Februar 2008 um 02:10 5 KommentareLiteratur- und Quellenangaben in Wikipedia-Artikel gehören im inzwischen achten Jahr der Online-Enzyklopädie eigentlich schon zum Standard. Zur einheitlichen Formatierung von Literaturangaben gibt es je nach Sprachversion verschiedene Empfehlungen zur Ansetzungen sowie Vorlagen mit möglichen Datenfeldern (Autor, Titel, etc.). Während die englischsprachige Wikipedia einen ganzen Zoo von Formatvorlagen aufweist, habe ich 2006 in der deutschsprachigen Wikipedia ein kleines Regelwerk vorgeschlagen und an einer einheitlichen Vorlage „Literatur“ mitgewirkt.

Für diese Vorlage gibt es nun ein erstes Zotero-Exportformat, mit dem Literaturangaben per Drag and Drop in Wikipedia-Artikel übernommen werden können. Nach der Installation reichen vier Schritte, um ein bekannten Titel in einem Wikipedia-Artikel einzutragen:

- In einer Quelle, die von Zotero unterstützt wird nach Literatur suchen (z.B. im GBV-Katalog)

- Literatur in Zotero übernehmen (Icon rechts in der Browser-Adressleiste)

- Zotero öffnen (Strg+Alt+Z)

- Literatur aus Zotero ins Bearbeitungsfenser des gewünschten Wikipedia-Artikels ziehen.

Vergiss Web 2.0, vergiss Semantic-Web – die Zukunft ist das „Copy & Paste-Web“!

thingISBN is getting better – so does SeeAlso

17. Januar 2008 um 00:05 Keine KommentareTim Spalding points out that thingISBN is getting better [via FRBR blog] – a good reason to update the thingISBN data of our SeeAlso Linkserver isbn2librarything. It now includes 2994299 ISBNs, that’s almost 12 times the size of the isbn2wikipedia linkserver. But what’s a linkserver? A linkserver is a server that gets an identifier (for instance an ISBN) and gives you links (for instance a link to a work at LibraryThing). You can try out some SeeAlso linkservers at a demo page or start to implement your own.

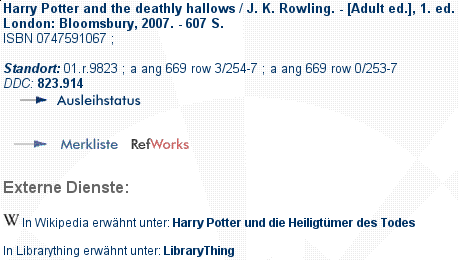

To get an impression, look in GBV union catalog, for instance this record: after a short moment, a link to German Wikipedia is included. More and more German libraries follow to include such additional links in their catalog. The Catalog of University Bremen includes both links to (German) Wikipedia and links to LibraryThing (you have to click at „weitere Informationen…“ at a selected record):

There is also an experimental ISBN2WorldCat linkserver. But linkservers that only send one or zero links are not very effective. I could combine multiple service to something like ISBN2SocialCataloging or such. Any suggestions for other services that libraries might not be frightened to link to? I’d also like to include more data in the link to LibraryThing (for instance the number of reviews) but unless German libraries wake up to ask for LibraryThing for Libraries I better not reimplement services that LibraryThing already offers.

The linkserver model could also be used to provide links to library holding and thus implement a FRBR-Manifestation to FRBR-Item mapping. As I just wrote at CODE4LIB and PER4LIB, a simple data format for holding information is needed to do so.

First Draft of SeeAlso Simple linkserver API

14. Januar 2008 um 23:45 2 KommentareI finally finished the first draft of the SeeAlso Simple Specification  . The webservice API for simple linkservers is based on OpenSearch Suggestions. It will be completed by the „SeeAlso Full Specification“ which adds unAPI and OpenSearch Description documents. The service is already implemented and running at the Union Catalog of GBV, see my earlier posting or simply have a look at this example. The same service is installed for testing at the Wikimedia Toolserver. For Wikipedia I drafted a different client that can be tested via a Bookmarklet: Drag the Link „ISBN2W“ to you bookmark toolbar, visit an English or German Wikipedia article with ISBNs on it, click the Bookmarklet link in your toolbar and hover the the ISBNs (that will become yellow) with the mouse. German Wikipedia users can also enable the service by adding a line of JavaScript to their user profile.

. The webservice API for simple linkservers is based on OpenSearch Suggestions. It will be completed by the „SeeAlso Full Specification“ which adds unAPI and OpenSearch Description documents. The service is already implemented and running at the Union Catalog of GBV, see my earlier posting or simply have a look at this example. The same service is installed for testing at the Wikimedia Toolserver. For Wikipedia I drafted a different client that can be tested via a Bookmarklet: Drag the Link „ISBN2W“ to you bookmark toolbar, visit an English or German Wikipedia article with ISBNs on it, click the Bookmarklet link in your toolbar and hover the the ISBNs (that will become yellow) with the mouse. German Wikipedia users can also enable the service by adding a line of JavaScript to their user profile.

An implementation (SeeAlso Simple and SeeAlso Full) in Perl is available at CPAN (there was neither unAPI nor OpenSearch Suggestions, so I implemented both). Please note that ISBN to Wikipedia is only one example how the API can be used. In my opinion the concept of a linkserver is highly undervalued but will become more important again (for instance as a lightweigth alternative to simple SPARQL queries). Feedback and usage is welcome!

Wahlen zum Wikimedia Commons Bild des Jahres 2007

12. Januar 2008 um 14:44 Keine KommentareSeit gestern laufen bei Wikimedia Commons, der freien Mediendatenbank der Wikimedia Foundation die Wahlen zum Bild des Jahres 2007.

Nach dem Wettbewerb im letzten Jahr werden nun zum zweiten Mal in einem offenen, dreistufigen Review- und Wahlverfahren die international besten freien Bilder aus dem vergangenen Jahr gekührt. Zur Auswahl stehen 514 Bilder, die 2007 den Status eines Featured Picture bekommen haben (erste Stufe) – darunter viele Tiere, Naturaufnahmen oder auch Portraits, Illustrationen und Digitalisate. Beim Stöbern gehen einem echt die Augen über, was für schöne und geniale Aufnahmen dabei sind. Schade, dass ich mir den Kauf eines digitalen Bilderrahmens bisher verkniffen habe – da würde sich dieser Augenschmauß gut machen. Noch besser wäre gutes farbiges Elektronisches Papier, aber das dauert wahrscheinlich noch 2-3 Jahre. Hoffentlich setzt stattdessen bald mal jemand mit den entsprechenden Fähigkeiten die Idee um, aus den Bildern einen schönen Bildband zu erstellen, sowas würde bei guter Aufmachung und passendem Marketing sicher viele Abnehmer finden. Die Bilder von Wikimedia Commons stehen jeweils unter freien Lizenz zur Verfügung oder sind sogar ganz frei. Damit dürfen Sie auch in eigenen Publikationen verwendet und sogar verändert werden – wobei jedoch entsprechend der jeweiligen Lizenz der Autor des ursprünglichen Bildes genannt werden muss und das entstandene Werk ebenfalls unter eine freie Lizenz fällt!

Heidelberger Katalog auf dem Weg zu Serviceorientierter Architektur

23. Dezember 2007 um 20:59 4 KommentareDie zunehmende Trennung von Bibliotheksdaten und ihrer Präsentation zeigt „HEIDI“, der Katalog der Unibibliothek Heidelberg. Vieles, was moderne Bibliothekskataloge bieten sollten, wie eine ansprechende Oberfläche, Einschränkung der Treffermenge per Drilldown, Permalinks, Exportmöglichkeit (u.A. direkt nach BibSonomy), RSS-Feeds und nicht zuletzt eine aktuelle Hilfe für Benutzer ist hier – zwar nicht immer perfekt, aber auf jeden Fall vorbildhaft – umgesetzt. Soweit ich es von Außen beurteilen kann, baut der Katalog auf zentralen Daten des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes (SWB) und lokalen Daten des lokalen Bibliothekssystems auf. Zum Vergleich hier ein Titel in HEIDI und der selbe Titel im SWB-Verbundkatalog. Aus dem Lokalsystem werden die Titeldaten mit Bestands- und Verfügbarkeitsdaten der einzelnen Exemplare angereichter, also Signatur, Medien/Inventarnummer, Standort, Status etc.:

Die tabellarische Ansicht diese Daten erinnert mich an WorldCat local, das sich zu WorldCat teilweise so verhält wie ein Bibliotheks-OPAC zu einem Verbundsystem. Hier ein Beispieldatensatz bei den University of Washington Libraries (und der gleiche Datensatz in WorldCat). Die Exemplardaten werden aus dem lokalen Bibliothekssystem als HTML-Haufen per JavaScript nachgeladen, das sieht dann so aus:

Bei HEIDI findet die Integration von Titel- und Exemplardaten serverseitig statt, dafür macht der Katalog an anderer Stelle rege von JavaScript Gebrauch. In beiden Fällen wird eine proprietäres Verfahren genutzt, um ausgehend von einem Titel im Katalog, die aktuellen Exemplardaten und Ausleihstati zu erhalten. Idealerweise sollte dafür ein einheitliches, offenes und webbasiertes Verfahren, d.h. ein RDF-, XML-, Micro- o.Ä. -format und eine Webschnittstelle existieren, so dass es für den Katalog praktisch egal ist, welches lokale Ausleih- und Bestandssystem im Hintergrund vorhanden ist. Die Suchoberfläche greift damit als als ein unabhängiger Dienst auf Katalog und Ausleihsystem zu, die ihrerseits eigene unabhängige Dienste mit klar definierten, einfachen Schnittstellen bereitstellen. Man spricht bei solch einem Design auch von „Serviceorientierter Architektur“ (SOA), siehe dazu der Vortrag auf dem letzten Sun-Summit. Eigentlich hätte beispielsweise die IFLA sich längst um einen Standard für Exemplardaten samt Referenz-implementation kümmern sollen, aber bei FRBR hat sie es ja auch nicht geschafft, eine RDF-Implementierung auf die Beine zu stellen; ich denke deshalb, es wird eher etwas aus der Praxis kommen, zum Beispiel im Rahmen von Beluga. Der Heidelberger Katalog setzt SOA noch nicht ganz um, geht allerdings schon in die richtige Richtung. Beispielweise wird parallel im Digitalisierten Zettelkatalog DigiKat gesucht und ggf. ein Hinweis auf mögliche Treffer eingeblendet. Wenn dafür ein offener Standard (zum Beispiel OpenSearch oder SRU) verwendet würde, könnten erstens andere Kataloge ebenso dynamisch zum DigiKat verweisen und zweitens in fünf Minuten andere Kataloge neben dem DigiKat hinzugefügt werden.

Ein weiteres Feature von HEIDI sind die Personeneinträge, von denen auf die deutschsprachige Wikipedia verwiesen wird – hier ein Beispiel und der entsprechende Datensatz im SWB. Die Verlinkung auf Wikipedia geschieht unter Anderem mit Hilfe der Personendaten und wurde von meinem Wikipedia-Kollegen „Kolossos“ erdacht und umgesetzt. Über einen statischen Link wird eine Suche durch einen Webservice angestossen, der mit Hilfe der PND und des Namens einen passenden biografischen Wikipedia-Artikel sucht. Ich könnte den Webservice so erweitern, dass er die SeeAlso-API verwendet (siehe Ankündigung), so dass Links auf Wikipedia auch nur dann angeboten werden, wenn ein passender Artikel vorhanden ist. Für einen verlässlichen und nachhaltigen Dienst ist es dazu jedoch notwendig, dass der SWB seine Personenangaben und -Normdaten mit der PND zusammenbringt. Natürlich könnte auch nach Namen gesucht werden aber warum dann nicht gleich den Namen einmal in der PND suchen und dann die PND-Nummer im Titel-Datensatz abspeichern? Hilfreich wäre dazu ein Webservice, der bei Übergabe eines Namens passende PND-Nummern liefert. Die Fälle, in denen eine automatische Zuordnung nicht möglich ist, können ja semiautomatisch gelöst werden, so wie es seit über zwei Jahren der Wikipedianer APPER mit den Personendaten vormacht. Hilfreich für die Umsetzung wäre es, wenn die Deutsche Nationalbibliothek URIs für ihre Normdaten vergibt und ihre Daten besser im Netz verfügbar macht, zum Beispiel in Form einer Download-Möglichkeit der gesamten PND.

P.S.: Hier ist testweise die PND-Suche in Wikipedia als SeeAlso-Service umgesetzt, zum Ausprobieren kann dieser Client verwendet werden, einfach bei „Identifier“ eine PND eingeben (z.B. „124448615“).

Google-Wikipedia-Connection and the decay of academia

10. Dezember 2007 um 02:49 6 KommentareMathias pointed [de] me to a lengthy and partly ridiculous „Report on dangers and opportunities posed by large search engines, particularly Google“ by Hermann Maurer [de] (professor at the IICM, Graz) and various co-authors, among them Stefan Weber, whose book [de], I already wrote about [de]. Weber is known as well as Debora Weber-Wulff for detecting plagiarism in academia – a growing problem with the rise of Google and Wikipedia as Weber points out. But in the current study he (and/or his colleauges) produced so much nonsense that I could not let it uncommented.

Beitrag Google-Wikipedia-Connection and the decay of academia weiterlesen…

Linking to Wikipedia via ISBN

5. Dezember 2007 um 19:52 2 KommentareTwo weeks ago I announced a new beta webservice for linking from title data to German Wikipedia articles that cite a given work by ISBN. Now Lambert pointed me to a message by Eric Hellmann about xISBN supporting links to the English Wikipedia since last week. This makes GBV one week earlier then OCLC and both of us ten month later then LibraryThing. The idea is not new but based on the work of Lars Aronsson, Spiritus rector of future library systems.

The three services have been developed partly parallel based on some same code. Here are two examples of the xISBN service by Xiaoming Liu and the GBV service that I am developing. xISBN is based on a powerfull API with many query parameters and planned to be part of WorldCat Grid Services (more about this maybe here, here, here, and here), while my service is based on a simple API called SeeAlso which is based on OpenSearch Suggestions and unAPI. Both approaches have their pros and cons. I will provide more information as soon as our server is more stable and the scripts are clean enough to get published at CPAN. Meanwhile I encourage everyone to play with OCLC’s xISBN (via an API of its own), WorldCat Idenities (via SRU), LibraryThing for Libraries (via an API of its own), available catalouges (via Z39.50, via SRU and via other APIs), the Wikipedia Query API, and the growing number of other services. Let’s mash up the library systems for the future!

Social Cataloging in Wikipedia

5. Dezember 2007 um 01:19 Keine KommentareLast week I gave an introduction into social tagging and cataloging for librarians (some German slides here at Slideshare). In a discussion on German Wikipedia about COinS I was pointed to the French Wikipedia: They have a special namespace référence to store more detailled bibliographic information (see MediaWiki-namespaces in general), some more information is collected in Projet:Références, but my French is too little to find out much. This example may demonstrate the concept:

The article „Première période intermédiaire égyptienne“ cites the source „Nicolas Grimal, Histoire de l’Égypte ancienne, 1988“. The citation provides a link to on a special page that lists several editions of the work. Actually this is another implementation of FRBR.

I like the idea of seggregating full bibliographic record and reference in the Wikipedia article, but the concrete solution is too complicated and limited. Wikipedia with flat text is just not the right tool to store bibliographic data. Maybe Semantic MediaWiki can help, but a multilingual approach like LibraryThing does is better. French Wikipedians should not have to duplicate cataloging efforts, but just point to LibraryThing, WorldCat or whatever bibliographic authority is usable. By the way most library catalouges are not usable in this sense – on the Web noone cares how good you data is if you cannot directly link to it and use it in other context.

Wikipedia-Wortschatz-Analyse aktualisiert

3. Dezember 2007 um 00:55 Keine KommentareWie Matthias Richter mitteilt, hat er die Wikipedia-Datenbasis im Deutschen Wortschatz-Portal aktualisiert. Neben statistisch signifikant häufig in einem Satz vorkommenden Wörtern, wird unter http://wortschatz.uni-leipzig.de/WP/ nun auch die Linkstruktur zwischen den Artikel analysiert. Siehe da: Internet wird signifikant häufiger zusammen mit Bibliothek verlinkt – noch häufiger aber sind Archiv und Museum. Ich schließe daraus unwissenschaftlicherweise, dass noch nicht ausgemacht ist, ob Bibliotheken irgendwann nur noch Archive und Museen sein werden oder im Internet auch in Zukunft für die Informationsversorgung relevant sein werden 😉

Neueste Kommentare