Erster vernünftiger E-Book-Reader aus Berlin

9. März 2009 um 10:40 6 KommentareBereits Ende Januar hat Dörte über den E-Book-Reader txtr berichtet. Im dritten Quartal 2009 soll das Gerät der Berliner Firma Wizpac erscheinen. Einen aktuellen CeBit-Bericht mit Video gibt es bei Golem. Im Gegensatz zu existierenden E-Book-Readern wie dem Kindle und dem Sony PRS-505 soll txtr Linuxbasiert und Quelloffen sein, so dass freie Entwickler benötigte Features einfach hinzufügen können. Standardmäßig sollen bereits PDF, HTML, Word, Powerpoint, OpenOffice u.A. unterstützt werden. Laut Spezifikation soll die Verbindung über USB, W-LAN, 3G/GPRS (Handy-Sim-Card) und Bluetooth möglich sein. Mit diesen freien Standards und Schnittstellen dürfte txtr gegenüber anderen E-Book-Readern, die jeder ihr eigenes Format propagieren, klar im Vorteil sein. Außerdem gibt es eine Verbindung mit der gleichnamigen Community-Plattform txtr. Die Bedienung scheint – wenn auch leider ohne Touchscreen – sehr einfach zu sein, nur über die Möglichkeit von Lesezeichen und Anmerkungen bin ich mir noch nicht sicher: wenn es nicht sehr einfach ist, Seiten oder Passagen zu markieren, wäre das ein deutlicher Nachteil gegenüber gedrucktem Papier.

Wo sich Bibliotheken nachschlagen lassen

3. März 2009 um 20:02 3 KommentareKatalogisieren, also das einheitliche Erfassen von Datensätzen gehört (zumindest noch) zu den typischen von Bibliotheken erbrachten Tätigkeiten. Und da Bibliotheken sich gerne mit sich selbst beschäftigen ist es auch nicht erstaunlich, dass sie Kataloge angelegt haben, in denen Bibliotheken verzeichnet sind. Leider kocht jedoch jeder sein eigenes Süppchen, so dass zahlreiche, sich überschneidende Verzeichnisse und Datenbanken von Bibliotheken existieren, die mehr schlecht als recht gepflegt sind und sich deshalb teilweise widersprechen. Sobald sich etwas ändert oder hinzukommt, müssen die Angaben theoretisch in zig Datenbanken aktualisiert werden – was in der Praxis natürlich nicht passiert. Das muss nicht so sein.

Das Semantic Web ist dazu entwickelt worden, verteilte Datenbestände über das Web miteinander zu verbinden. Sobald Informationen nicht mehr nur in voneinander abgeschotteten Datensilos verwaltet werden, sondern offen im Netz als Linked Data veröffentlicht sind, reicht es in vielen Fällen aus, auf andere Datenbanken zu verweisen und die Daten mit eigenen Angaben anzureichern. Als gemeinsamer Identifikator zur Verknüpfung von Daten über Bibliotheken eignet sich das ehemalige Bibliothekssigel, das derzeit auf ISIL umgestellt wird. Ein Vorteil des ISIL-Systems ist, dass ISIL international gelten. Die ISIL-Agency verwaltet eine Liste von nationalen ISIL-Einrichtungen, zu denen auch das ISIL/Sigelverzeichnis an der Staatsbibliothek zu Berlin gehört.

Weitere Verzeichnisse von Bibliotheken sind unter Anderem:

- Deutsche Bibliotheken Online ist ein Verzeichnis des Hochschulbibliothekszentrum hbz.

- Das Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken und das Jahrbuch der Öffentlichen Bibliotheken enthält jeweils Bibliotheksdaten auf toten Bäumen und macht sich nett im Regal.

- In WEBIS sind Bibliotheken mit Sondersammelgebieten verzeichnet.

- lib-web-cats (library web sites and catalogs) ist ein von Marshall Breeding verwaltetes Verzeichnis, das schwerpunktmäßig US-Bibliotheken enthält und vor allem die technische Ausstattung erfasst.

- LibWeb ist ein weiteres internationales Verzeichnis von Bibliotheken, allerdings werden nur Name, Ort und URL erfasst.

- OCLC meint alles zentral in WorldCat verwalten zu können und stellt für Bibliotheksdaten die WorldCat Registry bereit.

- …

Sicherlich gibt es zahlreiche weitere Datenbanken. Es bleibt also noch einiges zum Zusammenführen und Verlinken, bis Bibliotheken bzw. ihre Daten im Semantic Web ankommen.

Wikimania 2009: Call for Participation

2. März 2009 um 22:36 Keine KommentareLast week the Wikimania 2009 team announced its Call for Participation for the annual, international conference of the Wikimedia Foundation. Wikimania 2009 will take place August 25-28, 2009 in Buenos Aires, Argentina at the Centro Cultural General San Martín.

Deadline for submitting workshop, panel, and presentation submissions is April 15th, posters, open space discussions, and artistic works have time until April 30th. There is a Casual Track, for members of wiki communities and interested observers to share their own experiences and thoughts and to present new ideas; and the Academic Track, for research based on the methods of scientific studies exploring the social, content or technical aspects of Wikipedia, the other Wikimedia projects, or other massively collaborative works, as well as open and free content creation and community dynamics more generally.

Wikimania 2010 will take place in Europa again in one of Amsterdam, Gdańsk, and Oxford (unless another city pops up until the end of this week).

So funktioniert die Informationsgesellschaft

14. Februar 2009 um 02:37 6 KommentareNachdem letzte Woche jemand einen zusätzlichen Vornamen in den Wikipedia-Artikel zu Herr Guttenberg eingetragen hatte, übernahmen zahlreiche Journalisten den Namen und lieferten ein schönes Beispiel für mangelnde Recherche, fehlende Quellenangaben und Relevanz (siehe u.A. die Zusammenfassung bei Johannes Wilhelm Moskaliuk und bei Stefan Wilhelm Niggemeier). Die Titanic hat den Vorgang schon vor einigen Wochen anschaulich illustriert ; bald kann ich eine Kategorie Wikipedia & Titanic anlegen).

Dass nicht nur Wikipedia-Mitarbeiter und Journalisten schludern, sondern grob unnötige Fehler auch im Wissenschaftsbetrieb vorkommen, zeigt der Fall von Mohamed El Naschie. Der Mensch führte jahrelang ein Elsevier-Journal, in dem er Hunderte von eigenen Artikeln mit Unsinn veröffentlichte. Wie zuvor die Bogdanov-Affäre, die Sokal-Affäre oder der SCIgen Paper Generator (siehe dazu auch hier) zeigt der Fall Nashie, wie korrupt und verkommen das herrschende Wissenschaftssystem zuweilen ist.* Da einige Kommentare zur Aufdeckung des Falls vermutlich wegen anwaltlichem Druck entfernt wurden, verweise ich auf den etwas unübersichtlichen El Naschie Watchblog und auf die Zusammenstellung bei Archivalia.

* Dabei meine ich nicht die wissenschaftliche Methode – auch sie hat ihre Blinden Flecken – sondern den institutionellen Wissenschaftsbetrieb sowie fehlende Quellenangaben, Closed Access und intransparente, geschlossene Review-Strukturen im Allgemeinen

P.S: Eine weitere Darstellung der Krankheit des Wissenschaftssystem (gefischt aus der Biblioblogosphäre) führen Eric Steinhauer und die Steuereule an: Joachim Wolf: Der schlaue Weg zur Publikation, in: FAZ vom 21. Januar 2009 (als PDF verfügbar)

European kind-of-Code4Lib conference

12. Februar 2009 um 16:01 Keine KommentareOn April 22-24th the European Library Automation Group Conference (ELAG 2009) will take place at the University Library in Bratislava. This is the 33rd ELAG and will be my first. I am happy to see that digital library conferences and developer meetups don’t only take place in the US, hopefully ELAG is like the Code4Lib Conference that takes place at February 23-26th this year for the 4th time – maybe we could have a joint Code4lib Europa / ECDL somtime in the next years? But first „meet us at ELAG 2009„!

Other library-related events in Germany that I will participate in the next month, include 10th Sun Summit Bibliotheken (March 18/19th in Kassel), ISI 2009 (April, 1-3rd in Konstanz), BibCamp 2009 (May, 15-17th in Stuttgart) and the annual Bibliothekartag (June, 2-5th in Erfurt). I am nore sure yet about the European Conference on Digital Libraries (ECDL 2009, September 27th – Oktober 2nd in Corfu, Greece) – the Call for Contributions is open until March 21st.

Weitere Nutzung von SeeAlso-Schnittstellen

10. Februar 2009 um 19:15 1 KommentarDass sich das SeeAlso-Protokoll im Rahmen der Kataloganreicherungen auch (wie bereits angedacht) für die Einbindung von Rezensionen eignet, hat Ende Januar Carsten Schulze demonstriert: Das geschichtswissenschaftliche Fachportal Clio-Online verwaltet eine Datenbank mit über 50.000 Rezensionen. Daniel Burckhardt hat für diese Datenbank eine OAI-Schnittstelle erstellt, über die die monatlich etwa 500 hinzukommenden Einträge geharvested werden können. Ein Skript von Carsten sammelt auf diese Weise die Rezensionen, extrahiert die ISBN der rezensierten Werke und ermöglicht die Abfrage über SeeAlso Simple (z.B. ISBN 3506775197).

„SeeAlso Simple“ bedeutet, dass die Schnittstelle auf eine Anfrage mit dem Parameter id lediglich die Daten im JSON-Format zurückliefert (was für den Einsatz ausreicht), während bei „SeeAlso Full“ mit dem Parameter format=opensearchdescription der Dienst eine Selbstbeschreibung liefert. Das XSLT-Skript, das aus der Selbstbeschreibung ein Test-Interfaceerzeugt, habe ich übrigens so aktualisiert, das die Ergebnisliste gleich in verschiedenen Anzeigestilen („display“) dargestellt werden kann – zum Ausprobieren sollte ein SeeAlso-Dienst verwendet werden, der mehrere Treffer liefert, zum Beispiel isbn2gbvlib (liefert GBV-Bibliotheken, die einen bestimmten per ISBN gegebenen Titel haben) oder diese Anfrage.

Weiterer Nutzer von SeeAlso sind seit Kurzem die Hannover-Bibliotheken, in deren Katalogen nun auch ein Link auf Wikipedia sowie Coverbilder angezeigt werden (die Coverbilder kommen übrigens nur teilweise von LibraryThing). Ob ein Verweis auf Wikipedia sinnvoll ist, wird ja immer wieder angezweifelt – mit SeeAlso kann jede Bibliothek (HTML-Kenntnisse und Gestaltungsmacht über die eigene OPAC-Oberfläche vorrausgesetzt) selber entscheiden, was sie an welcher Stelle zur Anreicherung in ihren Katalog einbindet und was nicht.

P.S: ISBN2GBVLib funktioniert inzwischen wieder.

Neues aus der Bibliotheksentwickler-Szene

2. Februar 2009 um 13:12 2 KommentareWie aus einer Pressemitteilung zu entnehmen, geht Andrew Nagy, der Hauptentwickler der Discovery-Plattform VuFind zu Serials Solutions. Die Firma entwickelt Anwendungen zum Electronic Ressource Management (ERM). Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor, da weder Verlage noch Bibliotheken genau wissen, was unter ERM zu verstehen ist – dabei sind die Grundprobleme von ERM organisatorischer und rechtlicher Natur und lassen sich deshalb nicht einfach mit Software erschlagen. Am Besten man setzt ganz auf Open Access, kauft den Rest pauschal als Nationallizenz und spart sich damit eine Menge unnötiger, komplexer Rechteverwaltung.

Serial Solutions gehört zur Cambridge Information Group (CIG), die vor kurzem eine Minderheitsbeteiligung an LibraryThing gekauft hat. Der von deutschen Bibliotheken bislang eher verschmähte Dienst LibraryThing for Libraries wird in Zukunft über die CIG-Tochter Bowker vertrieben. Weitere Firmen von CIG sind unter Anderem AquaBrowser, ProQuest, Dialog und RefWorks. Damit ist CIG ein nicht zu unterschätzender Anbieter von Bibliothekssoftware und -diensten. Bleibt zu hoffen, dass die Open Source-Entwicklung nicht darunter leidet, denn proprietäre, geschlossene Produkten können noch so innovativ sein, sie bleiben Einbahnstraßen.

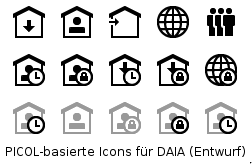

Icons für DAIA und andere Bibliotheksanwendungen

30. Januar 2009 um 16:39 2 KommentareÜber Archivalia bin ich auf den Trickfilm „History of the Internet“ gestoßen, der es inzwischen bis ins TIME magazine geschafft hat. Melih Bilgil hat den Film im Rahmen seiner Diplomarbeit im Studiengang Kommunikationsdesign an der FH Mainz erstellt. Kern der Diplomarbeit ist jedoch nicht der Film sondern die Pictorial Communication Language (PICOL), eine Sammlung von kombinierbaren Icons Piktogrammen, die unter Anderem im Film verwendet wird. Die Piktogramme stehen in einer Vorabversion unter der Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License zur Verfügung und können somit weiterverwendet werden.

Das Erscheinen von PICOL trifft sich sehr gut, da ich seit einiger Zeit auf der Suche nach passenden Icons für Bibliotheksanwendungen bin. Gängige Icon-Sammlungen wie Nuvola von David Vignoni enthalten zwar passende Icons für allgemeinen Konzepte wie „Sammlung“, „Nutzer“ und „Buch“; bei spezielleren Begriffen wie „Leihverkehr“ und „Präsenzbestand“ stößt man jedoch schnell an Grenzen. Mit PICOL ist die Kombination und Erstellung von neuen Icons mit den vorhandenen Gestaltungselementen dagegen relativ einfach.

Im konkreten Fall erfordert die Schnittstelle für Verfügbarkeitsinformationen (DAIA) die Kodierung von komplexen Informationen (siehe XML-Schema). Im Wesentlichen sind dies die Status „verfügbar“ (available) beziehungsweise „nicht verfügbar“ (unavailable) in den Service-Kategorien „als Präsenz“ (presentation), „zur Ausleihe“ (loan), „über Fernleihe“ (interloan) und „Open Access“ (openaccess) sowie die Facetten „Wartezeit“ (delay beziehungsweise expected), „Vormerkungen“ (queue) und „Einschränkungen“ (limitation).

Unter http://ws.gbv.de/daia/icons/ gibt es einen PICOL-basierten Entwurf einer visuellen Kodierung der insgesamt 4 mal 12 verschiedenene Statusinformationen für die Verfügbarkeit von Dokumenten in Bibliotheken und verwandten Einrichtungen. Sicher kann nicht erwartet werden, dass es für Informationen wie „eingeschränkt mit gewisser Wartezeit als Präsenzexemplar verfügbar“ oder „bereits vorgemerkt und anschließend nur eingeschränkt ausleihbar“ selbsterklärende Icons geben könne, aber ein einfacher Satz von kombinierbaren grafischen Elementen mit hohem Wiedererkennungseffekt ist schon machbar.

P.S.: Das Thema visuelle Sprachen ist übrigens auch ein eigener Forschungszweig, so gibt es beispielsweise die Visual and Iconic Language Conference.

Diplomarbeit zu Web 2.0 und Verbundkatalogen

28. Januar 2009 um 12:43 1 KommentarBarbara Haubenwaller hat ihre Diplomarbeit Studiengang Informationstechnologien und IT-Marketing an der FH Graz zum Thema „Herausforderung Bibliothek 2.0 – Chancen und Risiken für Verbundkataloge durch die Anreicherung mit Web 2.0-Konzepten“ geschrieben und nun auf E-LIS veröffentlicht. Da der der Begriff „Web 2.0“ ein weites Feld ist, dass zu unstrukturiertem Blabla einläd, hatte ich zunächst die Befürchtung, ein oberflächliches Allerlei vorzufinden – diese Befürchtung wird durch die gut strukturierte und fundierte Arbeit mit einer einer aktuellen und sachlichen Bestandsaufnahme jedoch widerlegt. Behandelt werden folgende Fragen:

1. Welche Bibliotheksverbünde setzen Web 2.0-Konzepte bereits ein und in welcher Form?

2. Welche Web 2.0-Konzepte werden nicht eingesetzt und weshalb?

3. Welchen Mehrwert bringen Social Tagging, Blogging, Weblogs, RSS, Social Bookmarking und Ähnliches für den Leser? Werden diese überhaupt angenommen?

4. Welche Chancen und Risiken ergeben sich durch den Einsatz von Web 2.0-Konzepten für Bibliotheksverbünde und ihre Verbundkataloge?

9. Internationale Bielefeld Konferenz

21. Januar 2009 um 18:49 Keine KommentareVom 3.-5. Februar findet die neunte International Bielefeld Conference statt. Obgleich die Veranstaltung über digitale Bibliotheken und wissenschaftliche Kommunikation in mein Interessensgebiet fällt und ich bislang noch nicht dort war, reizt es mich im Moment irgendwie nicht, in IHRE Stadt zu fahren. Das Programm enthält zwar einige möglicherweise interessante Vorträge, wie zum Beispiel die Keynote meines Artgenossen Herbert Van de Sompel, aber nach meinem Eindruck nichts, was man unbedingt sehen sollte oder was sich nicht besser in einem kurzen Blogposting zusammenfassen ließe. Insgesamt befürchte ich zu viele Buzzwords, politische Absichtserklärungen, Werbung und Blabla anstatt konkreter Ergebnisse. Wer die Perlen im Programm findet, möge sie bloggen. Dieser Beitrag bestätigt schon mal meine mürrischen Vorurteile ;-). Ich widme mich erstmal weiter meinen Studien und wünsche allen Besuchern der Bielefeld Konferenz eine interessante und erfolgreiche Veranstaltung. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal!

Neueste Kommentare